PR 本ページにはプロモーションが含まれています。

洋裁の本や型紙に必ず出てくる「布目(地の目)」という言葉。

「とりあえず型紙を置いて裁断してるけど、正直よくわからない…」という方も多いのでは?

実はこの布目(地の目)、無視すると服がねじれたり、着心地が悪くなったりと意外な落とし穴があります。

この記事では

- 布目(地の目)とは何か

- 無視するとどうなるのか

- ボールペンで簡単に確認する方法

を初心者さん向けにわかりやすく解説します。これを読めば、今日から地の目チェックが怖くなくなりますよ!

布目(地の目)とは?

生地を買ったら「縫いたい!早く作りたい!」という気持ちが先行して、何も下準備をしないまま見切り発車!なんてことはよくあります。でも、その前にしておくべき事があるのです。それは「地直し」と「布目(地の目)を通す」こと。※地直しについては別記事で詳しく説明させて頂きます。

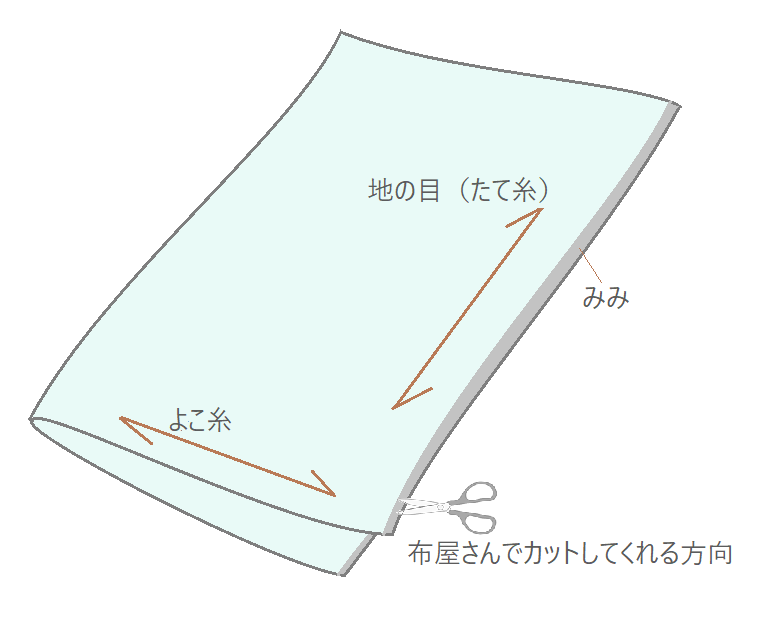

「布目」や「地の目」は、布の糸の方向のことです。洋裁用語では地の目と言いますので、これ以降は地の目と書かせて頂きますね。

織物には

- タテ糸(縦方向にまっすぐ走る)

- ヨコ糸(横方向に交わる)

があり、これらが直角に織られています。

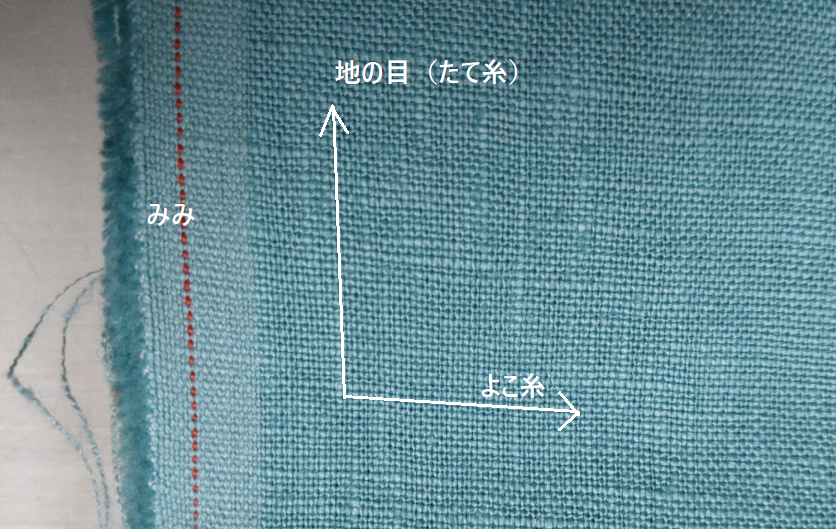

洋裁でいう「地の目」は、タテ糸の方向(生地の耳と平行な方向)を指します。

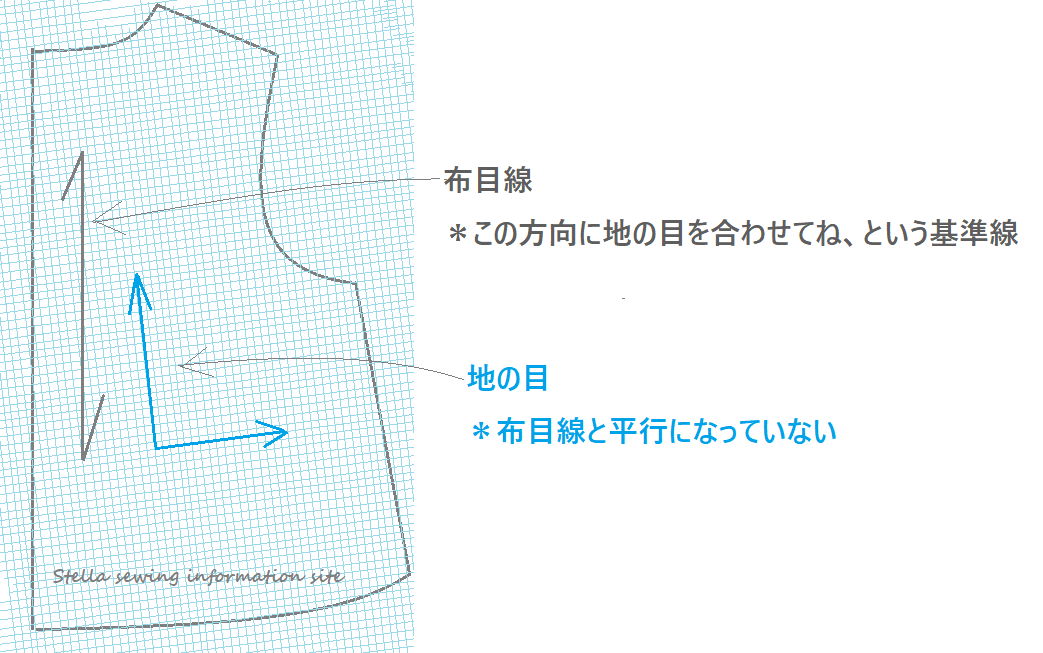

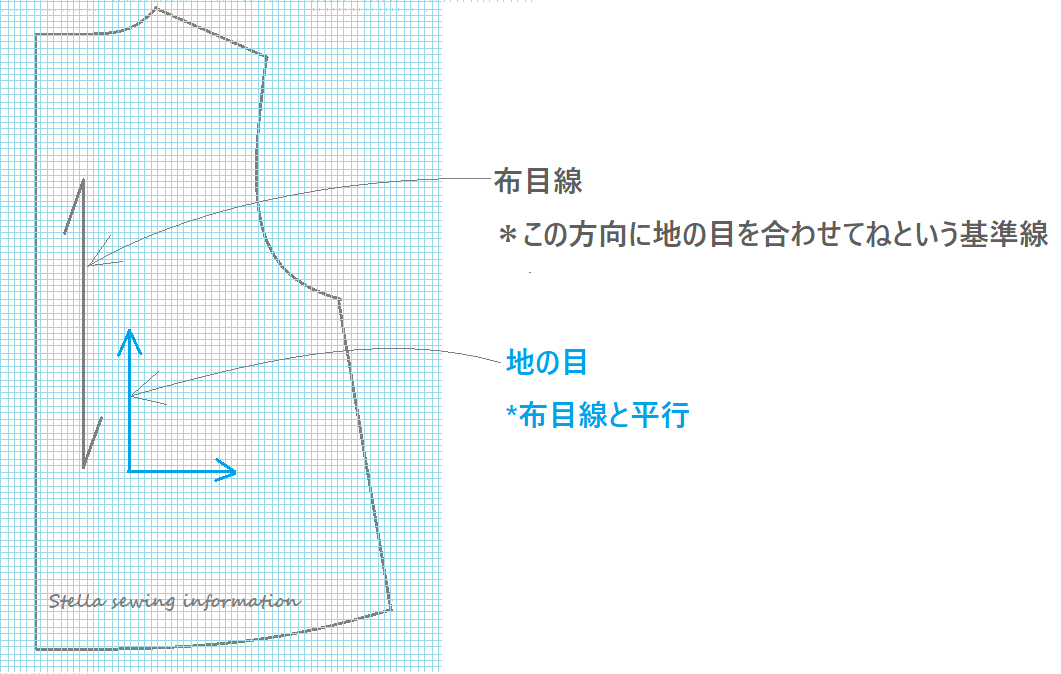

型紙に描かれている「布目線(矢印)」は、生地の耳と平行になるように置いてねという目印です。

実際の生地でみると、この様になっています。

地の目を通すとは?

「地の目を通す」とは、布のタテ糸とヨコ糸を正しい直角の状態にそろえることです。

生地は、織り上がったあとに巻かれたり、輸送されたり、裁断のときに少し引っ張られたりして、

タテ糸とヨコ糸が微妙に歪んでいることがあります。

難しそうに聞こえますが、やり方はシンプルです。

- 布を広げる

耳と耳を合わせて二つ折りにして広げます。 - 耳をぴったり合わせる

ぴったり合わないときは、布が少し斜めに歪んでいる証拠。 - 引っ張って整える

斜め方向(バイアス方向)に軽く引っ張ったり、両手で対角線を引っ張るようにして調整します。

→ 糸が直角に近い状態になるまで、数回繰り返す。 - 耳を再度合わせて確認

耳がぴったり合い、布端が自然にまっすぐになったらOK。

ポイントは、

・とくに水通し(地直し)をしたあとにやると、より正確に整います

・厳密にやらなくても、耳が自然に合って、布がねじれていなければ十分

つまり「地の目を通す」とは、布をまっすぐな状態にリセットする作業なんです。

地の目が整った状態で型紙を置くと、仕上がりがきれいで、洗濯しても形が崩れにくい服が作れます。

地の目を無視してはいけない理由

生地を買ったら早く作ってみたいですよね。結果を早く知りたい!達成感が欲しい!という私を含めて、せっかちな人は多かれ少なかれいると思います。

しかしここは「急がば回れ」で、きちんと基礎工事をしていきましょう。ビルを建てる時でも歪んだ基礎の上にはビルは建てられません。いくら上に積んでもいずれは崩れ落ちてしまいます。例えが極端すぎますが、そう言う事なのです。服作りも一緒です。

地の目を意識せずに裁断したら

地の目を意識せずに裁断した時によくあるのはイラストのような例です。

イラストでは布目線(この方向に地の目を合わせる、という基準になる方向)に対して、布の縦横(地の目)が合っていませんね。

型紙を生地に対して斜めに置いている事を、裁断の段階では気が付かないかもしれません。しかし、このようにして斜めに裁断された生地は、アイロンをかけるにしてもミシンで縫うにしても、真直ぐにしたい部分が真直ぐにならず、カーブさせたい部分が綺麗なカーブになりません。

地の目を意識せずに作った服は実際に着た時、例えば裾線に不自然なカーブが出たり、撚れができたりします。置いている時にはわからなかったゆがみが、重力がかかる事で現れるのです。地の目を無視するという事は、生地の特性を無視するのと同じです。

正しい裁断

地の目を意識した正しい裁断は、布目線に対して地の目を平行をに合わせる事です。

感覚としては、無理やり形に押し込めるのではなく、自由に息ができるように、話し合いをしながら折り合いを付ける。といった感じになりますね。

地の目をボールペンで簡単に確認する方法

ここまでで、地の目を意識する事の重要性をまとめてきました。では実際にどのようにして地の目を通すのかを実践してみます。地の目、地の目って言うけれど、いったいどこが地の目なの???という問題があります。

「地の目の線がどこなのかわからない」

↓

「わからないから、そのまま裁断しちゃえ!」そうならないためのポイントは地の目を「可視化させる」事です。地の目を通すこれまでの方法

まず、一般的な地の目の切り揃え方をご覧ください。

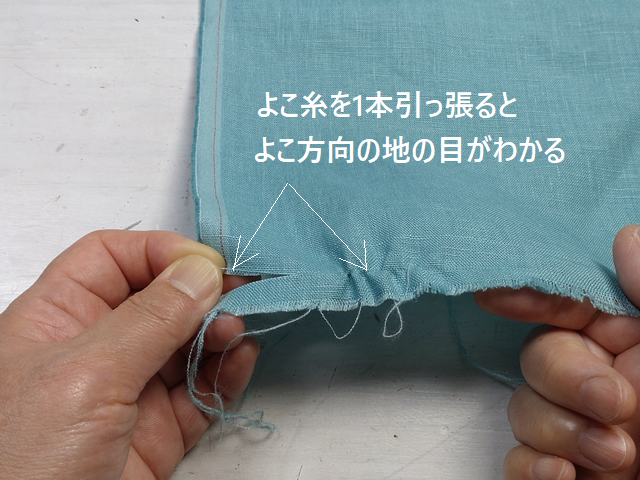

①端を少し切り込みを入れて

②よこ糸を一本、引き出してそっと引っ張ります。

こうして、よこ糸を引きながら切っていくのが一般的ですが、もっと簡単に糸を引かずに地の目を可視化させる方法があります。

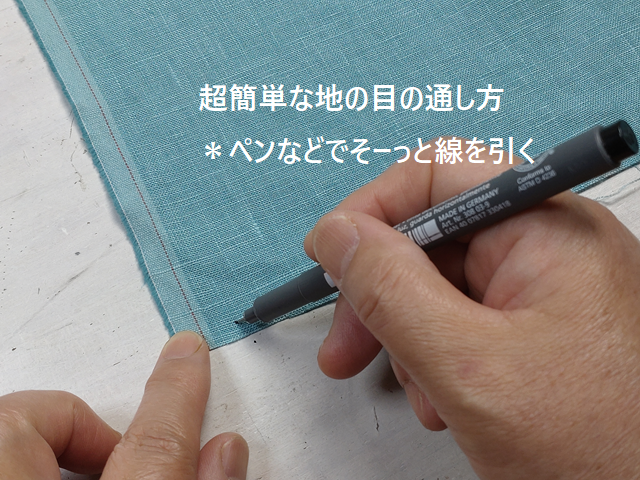

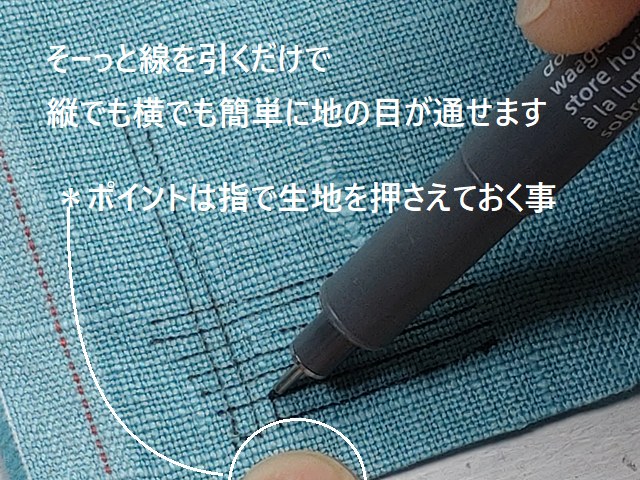

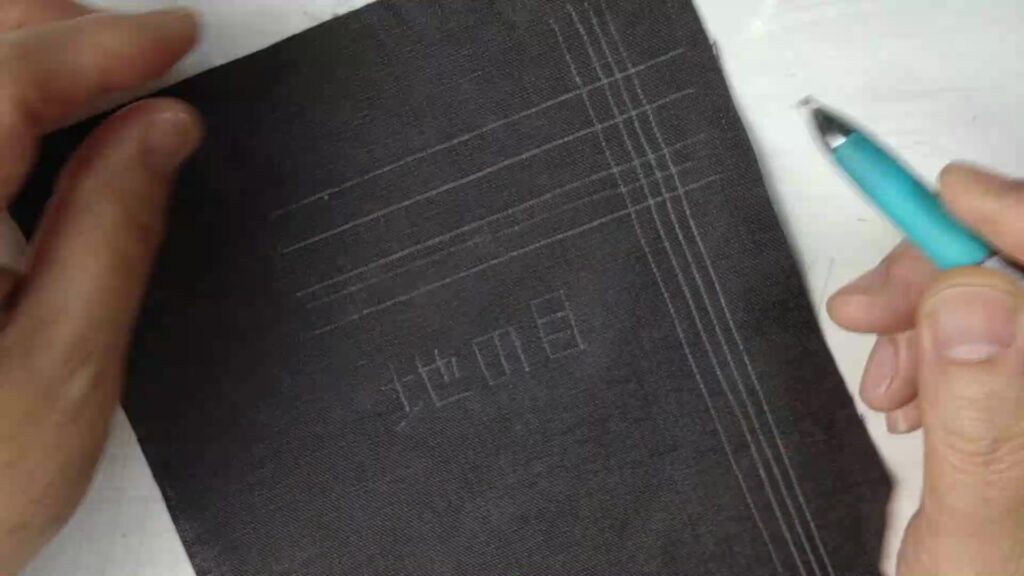

それはボールペンで可視化させる方法です。

布にボールペンなどをあてて、あいた方の手で生地を押さえ、スーッと線を引きます。丁度よこ糸の間の溝にペン先が入って線が引けるという訳です。

ここはいずれカットする線ですので、はっきりとわかるようにボールペンや細書きのマーカーなどで大丈夫!

力を入れ過ぎると、溝からそれてしまいますのでそっと引いてください。

濃い色の生地は白のチャコペンで書くことができます。

どんな生地にでもこの方法が使える、とは一概に言えません。もっと密度の高い生地であれば更に細い極細ペンを使うなどの工夫は必要ですが、この方法で地の目を可視化する事で、下準備のスピードが少し早くなります。

動画で確認してみよう

実際の方法を、こちらの「リバーシブルフード付きジャケット~どんでん返しの仕立て方」の動画内の0:58から実践していますので、見てくださいね!

裁断する前に一手間かけて地の目を通す事は、作品を作る工程の中で縫いやすさや、アイロンが綺麗にかかるなど作品の仕上がりに影響します。たとえ小さなコースターを作るにしてもです。

こちらの動画では、小さなコースターを地の目を通してきれいに仕上げる工程を見て頂けます。真直ぐ縫えない、真直ぐ縫ったつもりなのに、きれいな四角にならないとお悩みの方、ぜひ見てくださいね!

まとめ

洋裁やハンドメイドの基本中の基本「布目(地の目)」とは何か?地の目を通すことの必要性、無視したらどうなるのかや「地の目の通し方」をボールペンを使う方法を詳しくまとめました。

服を作ってもなんだかきれいに仕上がらない、バッグを作ってもゆがんでしまうなどの悩みを持っている方はぜひ参考にしてください!

YOUTUBEチャンネル「ステラ洋裁店」チャンネル登録お願いします!

コメント

こんばんは!(^^)!

フード付きのリバーシブルのコートの動画楽しみにしています。

今までの動画も洋裁をしない私でも楽しく拝見していますし、パッチワークにも生かせそうです。

それから今日紹介されていた『ずぼらでもパリコレ』さんの動画も興味深く見ました。

地の目を通すやり方と意味が分かりました。

パッチワークのジャケットコートの仕上がりが綺麗だった訳ですね。

私はさらにミシンの下糸の捲き方の動画も見ました。

ミシンの事ほとんど知らずにやって来たので勉強になりました。

ありがとうございます。

こちらの新しいブログもとっても見やすくていつも楽しみにしています。

おはようございます(^-^)

いつも動画を見てくださってありがとうございます!

何かしらお役に立てることがあったら嬉しいです。

『ずぼらでもパリコレ』さんのブログも興味深いです。

特に洋裁は建築と同じ、と書いておられるのに、そうそう!と共感しました(;´∀`)

他にもたくさん書かれているので、勉強させて頂こうと思います。

知らない事は他にもまだまだたくさんあって、先生もたくさんおられます。

良い情報を選んで知識を深めたいと思います。

こちらのブログ、見やすいと言ってくださりありがとうございます。

まだまだ改装中ですが、引き続きよろしくお願いします(^-^)