今回は型紙の縫い代の付け方(特に「かど」の部分)についてと、縫い代付きの型紙を使った裁断に関する考察をまとめます。

自分で型紙を作った時や縫い代なしの型紙を使う時、縫い代の付け方を理解しておくと、スムーズに縫製を進める事が出来ます。どのようにつけるのがいいのかをご紹介します。

PR――記事内にプロモーションを含みます

型紙の縫い代の付け方

単純に型紙に縫い代分を足して裁断するのでは、その部分だけを縫い合わせる時は問題がないのですが、次の段階で縫い代が落ちてしまう(足らない)ことがあります。型紙のどの部分の縫い代に気を付けたらいいのか?を部分別に解説します。

縫い代が足りなくなった!?

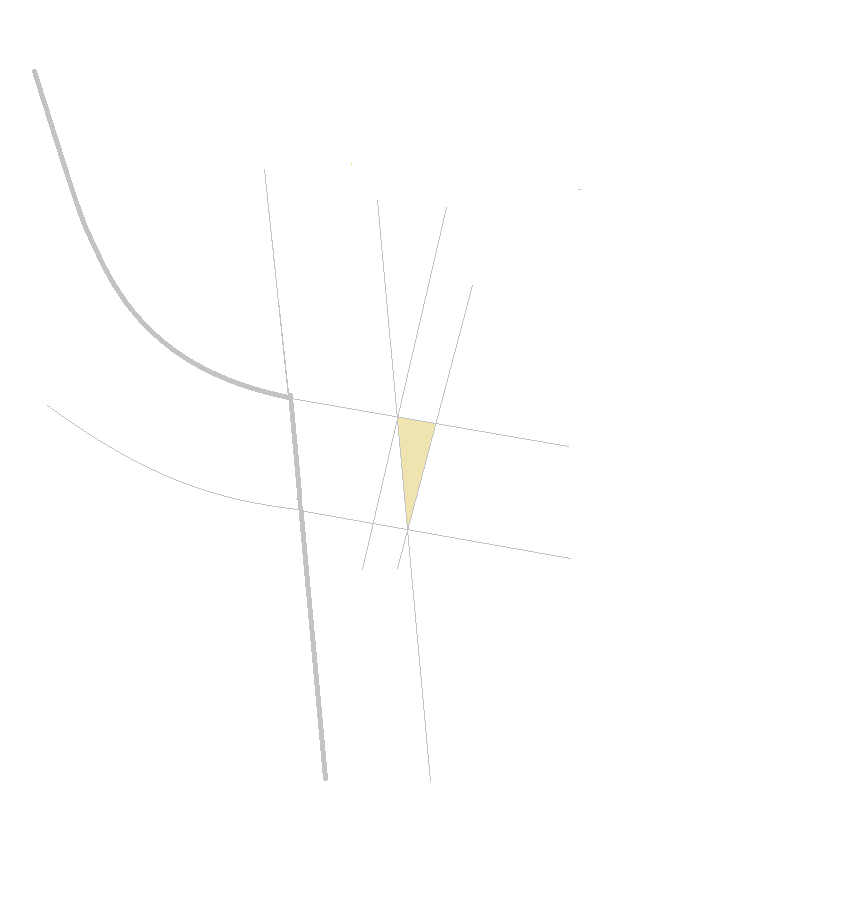

縫っていて縫い代が足りなくなっちゃった、という事がありませんでしたか?例えば前後の肩を縫い合わせて、縫い代を片倒しか割りにします。ここまでは普通に何事もなくきましたが…

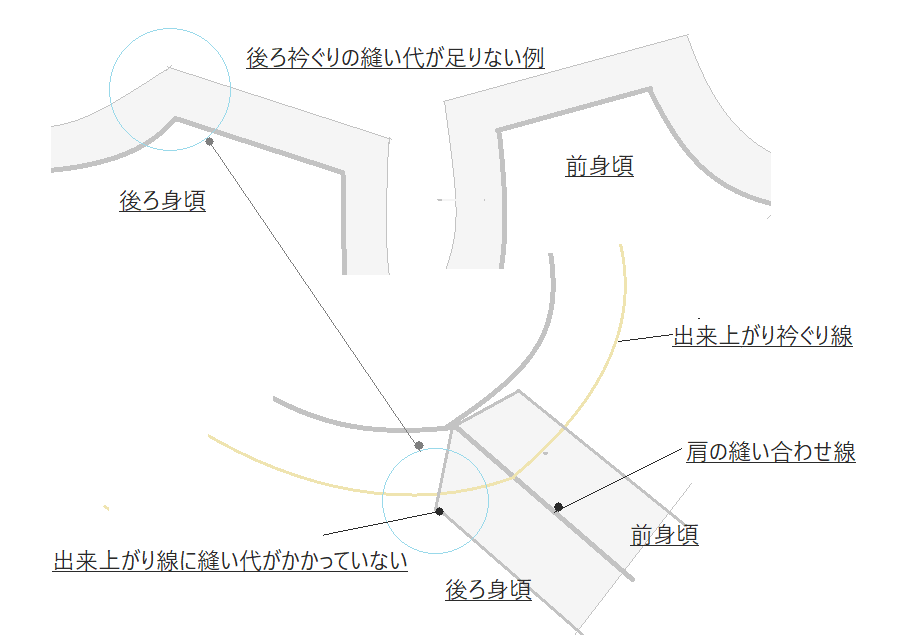

次の段階で、型紙の縫い代が足りているかいないのか?がわかります。特によくある事例が、後ろ身頃の衿ぐりの縫い代です。図の〇で囲んだところ。

ここを図のような、型紙に沿った縫い代で肩線を縫い合わせると…

縫い代を割ったらよくわかりますが、縫い代の角が衿ぐり線にかかっていませんね。型紙に付けた縫い代が足りないからです。

割らずに、後ろ身頃側に片倒しにした場合は、前身頃の縫い代がギリギリ衿ぐり線よりも内側に来るかもしれません。でも、後ろ側の縫い代は外れているので充分ではありません。

縫い代の付け方 衿ぐり線

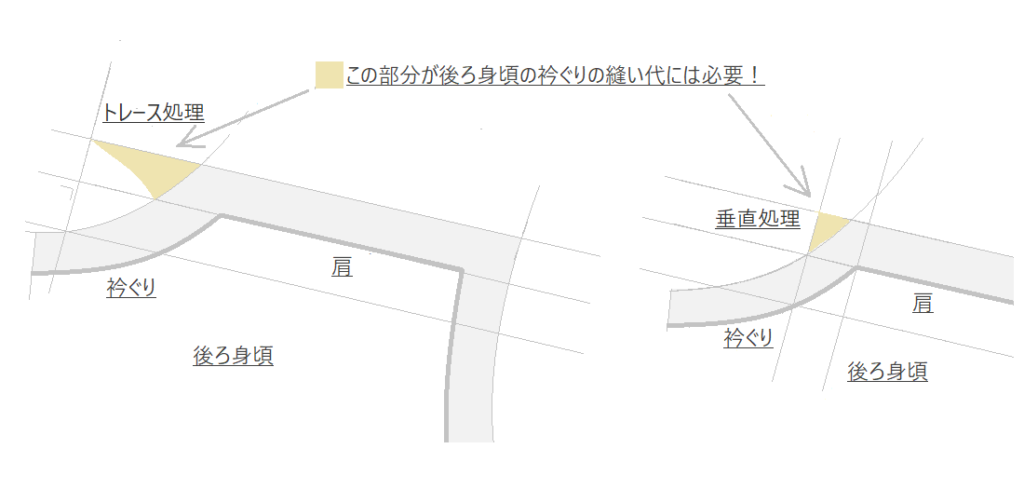

型紙の角の縫い代の付け方には2種類あります。

図の肩線を基準にして対象に付けるトレース処理と、基準の肩線に対して垂直に付ける垂直処理があります。

トレース処理で縫い代を出す方法は 垂直処理で縫い代を出す方法は

出来上がり線で縫い代を折る 出来上がり線に対して垂直な線を引く

↓ ↓

衿ぐりの縫い代を書く 垂直な線に対して平行線を書く

↓ ↓

折ったまま縫い代を切る トレース処理に比べると少ない縫い代だが

↓ 次の縫い代には充分かかります。

↓ 縫い代の長さが同じになるので

開くと左右対称の縫い代になります。 縫い位置を合わせやすい。

隣り合う辺の角度や曲線が違う形になるので、

合わせにくいですが、充分な縫い代が

確保でき、見た目も綺麗です。

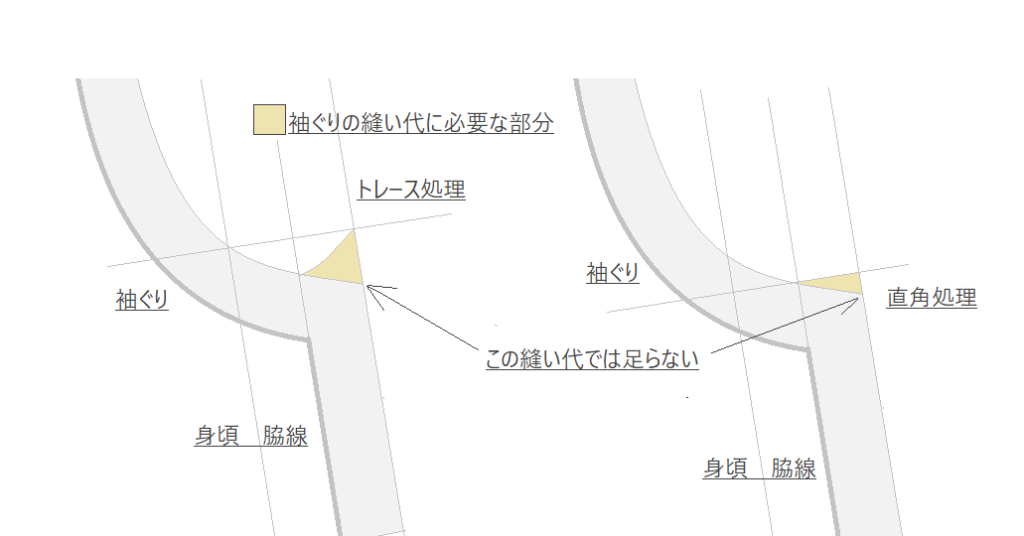

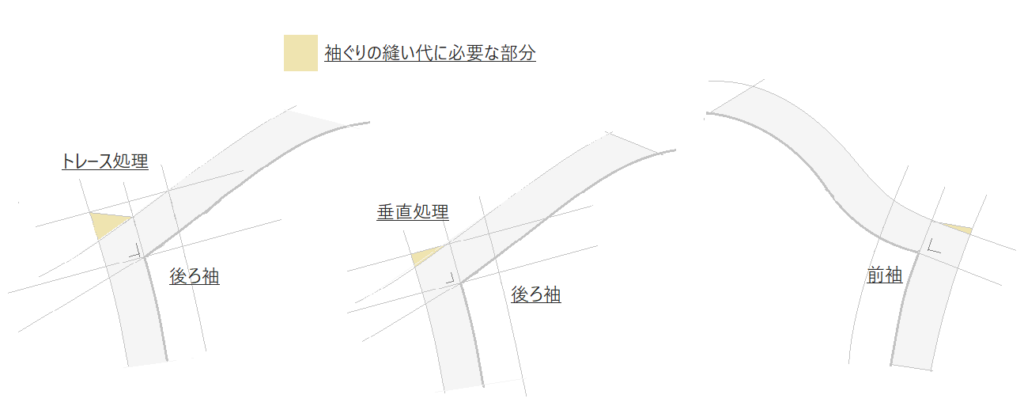

縫い代の付け方 脇線・袖ぐり

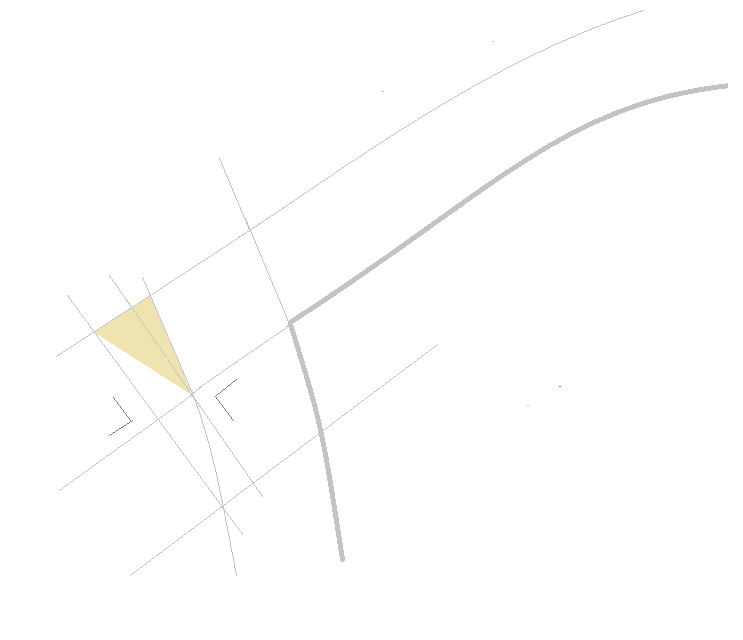

袖ぐりの縫い代は袖の付け方によって、縫い代の形が変わります。

袖を筒にしてつけるセットインスリーブと筒にせずフラットな状態で付けるシャツスリーブです。

セットインスリーブの場合(袖ぐり、袖を筒にしてから縫う)

シャツスリーブの場合(肩→袖→脇の順番で縫う場合)

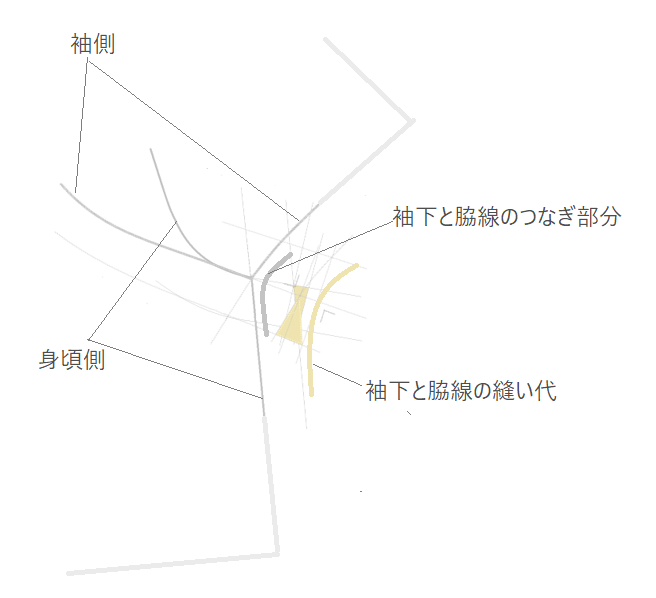

シャツスリーブの付け方では、身頃の脇の縫い代と袖の袖下線の縫い代はトレース処理で縫い代を書き出します。

縫い合わせた時、図のように袖下と脇線の縫い代がなだらかにつながっている事が重要です。

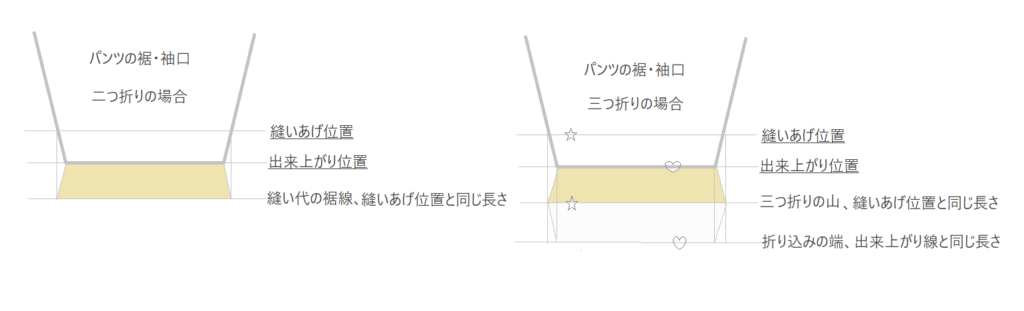

縫い代の付け方 パンツの裾・袖口

パンツの裾や袖口など、先が細くなっている場合の縫い代の付け方は二つ折りと三つ折りでは、縫い代の付け方が変わります。

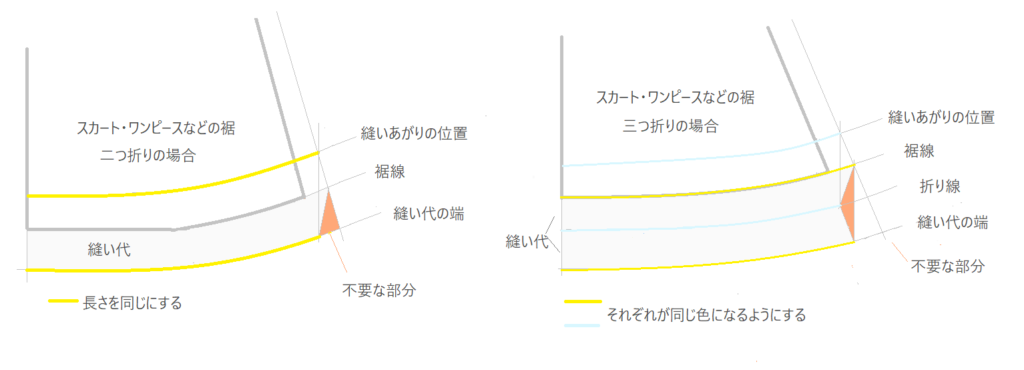

縫い代の付け方 スカートやワンピースの裾

パンツの裾や袖口と同じ考え方で裾線に対して真直ぐに下りている脇線なら、縫い代も同じ長さで収まりますがカーブしているものは、裾の長さと織り上げた位置の長さが若干違っています。

脇の縫い代線をそのまま延長したのでは、長すぎて余ってしまいますので図のように内側に入れて長さを合わせます。

縫い代の付け方 まとめ

以上のように、縫い代縫付け方で気を付けたいポイントをまとめました。どの順番で縫うのか?どの縫い方で縫うのか?によって縫い代の形は変わってきます。

垂直処理で付けた縫い代は縫う部分の長さが同じになりますので縫いやすいのですが、縫い代を割ったり倒した時、端がぴったり合いません。機能上の問題はありませんが、裏も綺麗にしたい時には気になるかも。

トレース処理で付けた縫い代は、合わせにくいですが、端まで縫い代がきちんと揃って仕上がりが綺麗です。製品として作る場合は、こちらの方がおススメです。

縫い代付きの型紙の裁断方法

ここでは縫い代付きの型紙を使った裁断について考察しています。

縫い代付きの型紙/直接裁断する

以前は「縫い代付き型紙」はありませんでした。一般的に出回り始めたのはいつぐらいからでしょうか・・・

私が洋裁を仕事にし始めた頃は、オーダーを作るよりはお店用に作ることの方が多く、一番手がかかる印付けをなんとか効率よくしたいと思っていました。

それで、印を付けるのをやめる為に縫い代をきっちり1cm付けて(場所によっては変わります)裁断してきっちり1㎝の位置を縫う。という事を始めました。つまり、既製品の縫い方ですね。

そのうちに一般に縫い代付きの型紙が出回り始めて、世間の流れに合わせて私も型紙に縫い代がついたものを作りました。

縫い代がついた型紙をどのようにして使っているのでしょうか?

使い方としては2パターンあります。

①縫い代付きの型紙を布の上に置いて固定し、直接きわにはさみを入れる。

この裁断方法こそが、型紙に縫い代を付けている最大の利点だと言えます。

しかし、裁ちばさみで型紙すれすれの位置を切るにはかなりの腕前が必要です。実際に裁断してみると裁断しにくくはありませんでしたか?すれすれを切ればいいのですが、紙を切りそうになったことは?

私はありました。よりによって裁ちばさみで紙を切ってしまうなど絶対にしてはいけないこと。

ロータリーカッターで切る、と言う方法もあります。裁断では生地の上に型紙をセットしたら生地を動かすのはご法度ですので大きな作業台やカットボードが必要です。

〈注意すること〉

縫い代付きの型紙を使って直接裁断するためには裁ちばさみで型紙を切らないように気を付ける事。

ロータリーカッターを使う場合はある程度大きな作業台とカットボードが必要。

縫い代付きの型紙/トレースしてから裁断する

②縫い代付きの型紙を布の上に置いて固定し周りをトレースした後、型紙を外してトレースした線上にはさみを入れる。

私が縫い代付き型紙で裁断するときはこの方法を使っています。裁ちばさみを入れる時、紙がない方が断然切りやすいからなのです。

トレースするだけでいいので、縫い代なしの型紙に、縫い代を測りながらチャコペンなどで印付けしてから切るよりは若干手間は省けますね。

教室では縫い代付きの型紙を使っていましたが、それだと縫い代なしの本体の線?を写すか写さないか?での悩まれるので、縫い代なしにしています。

私個人としては「時短」を重視していますので、布にパターンを置いたら1㎝を目測でカットします。

数多く縫ってきたので、1cm~4cm程度は測れます。とはいえ、怪しいと思ったときはセルフチェックして調整します。

縫い代なしの型紙の裁断方法

縫い代なしの型紙を使って裁断するときの縫い代の付け方をご紹介します。

先にもお伝えしたように私の場合はいちいち計ってマークする、ということはせず目視でちょきちょき裁断します。教える立場にいるものがこれではまずいと思うのですが、教室では個人に任せています。皆さん、きちんと測ってチャコペンで書いたり、きちんと「切りびつけ」をする方もいらっしゃいます。

教室の生徒さんが「縫い代ライナー」と言う道具を持っておられました。

縫い代なしの型紙の端を円の溝にはめて、決まった幅の縫い代を書く道具です。最大で1cmが測れるようになっています。

こちらは洋裁で使うよりも、パッチワークやアップリケなどのハンドメイドで出番が多そうです。

実際に使うのを拝見したのですが、すらすら書くにはちょっとしたコツが必要です。布用のシャープペンシル「ソーライン」のようなものが必要ですね。

型紙の縫い代の付け方は?/縫い代付きの型紙の裁断方法のまとめ

今回は縫い代の付け方と縫い代付きの型紙を使った裁断方法の考察と、縫い代なしの型紙で裁断するときの縫い代の付け方についてまとめました。

あくまでも私個人が実践している事と見解でまとめてありますので一概に「こうですよ」と断言するものではありません。それぞれご自分に合った方法を見つけてくださればいいのかなと思います。

YOUTUBEチャンネル「ステラ洋裁店」ではオリジナルデザインの洋服の作り方を提案しています。

気に入って頂けたらチャンネル登録お願いします。

オリジナルデザインの洋服の型紙は記事内でもご紹介していますが

ショップにて販売もしております。

コメント