PR 本ページにはプロモーションが含まれています。

洋裁を始めるにあたって、覚えておくと便利な基本的な用語をまとめました。ソーイングを始めたばかりの方向けに、代表的な裁縫用語をピックアップしていますので 困ったときはぜひこの用語一覧をチェックしてみてください。

洋裁用語一覧・あ行

洋裁用語

合印(あいじるし)

2枚以上の布地やパーツを正確に合わせるために、型紙や布に付ける目印のことです。通常、型紙に記載された小さな記号(ノッチ、三角形、点など)を布に写し、縫い合わせる時に合印をきっちり合わせてピンを打つことで、ズレずに正確な仕上がりになります。

いせる(いせこみ)

平面な布に若干の丸みをつけて立体的にしたり、布の長さを少し縮めたり、形を整えたりするために、布を軽くギャザー(ひだ)のように寄せて縫うテクニックです。縫い代に細かくぐし縫い、または粗ミシン縫い(ミシンの針目を3以上にする)をして糸を引き、スチームアイロンで立体的に形をつくります。

糸調子

ミシンで縫う際に、上糸と下糸(ボビン糸)の張り具合のバランスを調整することです。このバランスが良いと縫い目が美しく、強度も保たれます。縫う前に余り布で試し縫いをして、糸調子をチェックしてから本縫いをしてください。

良い糸調子は

*表と裏が同じ見た目―――縫い目が均一で、表からも裏からもキレイ。

*糸が交差する位置―――上糸と下糸は布の真ん中で絡み合う(布の表面や裏面にどちらかの糸が目立たない)

※糸調子の詳しい調整方法は必要な道具一覧のミシンの項目をご覧ください。

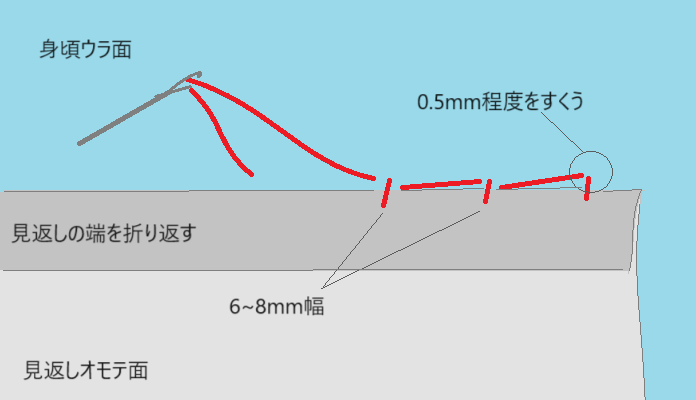

裏コバステッチ

裏側だけの端(コバ)にステッチをすること。身頃の表地にはステッチをかけず、裏地と縫い代のみにステッチをかけること。 表地にステッチはなしですが、縫い代は綺麗に収まります

奥たてまつり

ジャケットやコート、スカートの裾上げや、衿ぐりの見返しを縫い止める時に使います。主に、縫い目が表に目立たないように、布の裏側や奥で糸を処理する点が特徴です。

落としミシン

縫い合わせた境目にそって目立たないように表からミシンをかけることです。生地の縫い合わせ部分に縫い目が隠れるようになって、綺麗な仕上がりになります。

折り伏せ縫い

端の始末の方法の1つです。布端が見えないように折り込みながら縫い合わせる方法で、強度が高く、見た目も美しく仕上がる縫い方です。主にシャツや下着、袋物、ワイシャツの脇などに使われます

洋裁道具

アイロン定規

布の折り返しや縫代付けなどを、アイロンを使って手早く、きれいに仕上げるための道具で厚手の不織布でできています。

当て布(あてぬの)

布地にアイロンをかける際に、熱や圧力から生地を保護するために使用する布のことです。ウール、シルク、合成繊維などの場合、直接アイロンを当てると熱でテカったり、焦げたり、縮んだりすることがあります。

また、綿やリネンでも濃い色の場合はテカリが出ますので当て布をしてアイロンをかけます。薄手の綿(シーチングやハンカチなど)や専用のアイロン用当て布、また白や無地が色移りの心配がなくおすすめです。

洋裁用語一覧・か行

洋裁用語

返し縫い(かえしぬい)

縫い始めと縫い終わりに数針重ねて縫うことで、糸がほつれるのを防ぐための処理。

かがり縫い

布端や裁ち目がほつれないように布の端を巻き込むように縫う方法。

仮縫い(かりぬい)

仮縫いとは、オーダーの仕立てをする際、本縫いする前に仕付け糸で一時的に布を縫い合わせて形を確認する作業のことです。

ぐし縫い

針先だけを動かしながら、ごく細かい針目(0.1~0.2cm)で縫う方法のこと。 細かいなみ縫いのことでもあり、ギャザーを寄せる時などにも用います

柄合わせ

チェックやストライプ、繰り返しのある柄のはぎ合せ部分がわからないように裁断することです。

かんぬき止め

洋服のポケットなどの開き止まり・縫い止まりなどを補強するために用いる止め縫いのこと。

きりじつけ

2本どり仕付け糸で布を細かくすくってはさみで切ることによって印をつける方法です。特に、ヘラやチャコペンで印がつきにくい毛織物などの布を印つけする際に用いられます。

コバステッチ

布の端、ギリギリを縫うステッチのことです。端ミシンとも呼ばれ、特に衿やポケットの縁など、端処理を綺麗に見せるために用いられます.。「コバ」の語源は「木端(こば)」と書くことで、布の端を指します。

洋裁道具

仮止めクリップ

生地を仮止めするための道具。マチ針と同じ使い方ですが洋裁よりもハンドメイド小物を作る時に使われます。

洋裁用語一覧・さ行

洋裁用語

裁断(さいだん)

型紙に合わせて布を切ること。

地直し(じなおし)

生地のゆがみを直したり、縮みによる型崩れを防ぐために行う下準備。水通しやアイロンなどで処理します。

地の目(じのめ)

布の織り目の方向のこと。通常、「縦地(たてじ)」と「横地(よこじ)」があります。

地の目線

生地を裁断する方向の矢印。経糸や横糸の織目に対する型紙の置き方を表示しています。

しつけ縫い

しつけ糸を使って布同士がズレないために仮にとじておくこと。

捨てミシン

縫い代の端がほつれてこないように、布の裁ち端2~3ミリ程度の所にステッチをかけること。布は1枚の状態でできるだけ細かい目でステッチをかけるのがポイントです。

外表(そとおもて)

布の裏面同士を合わせて重ねること。 布を重ねたときに、2枚どちらも内側に布の裏側がくることを言います。逆の場合は中表(なかおもて)と言います。

洋裁道具

シーチング

薄手で織り目が粗い綿布。主に仮縫いに使われます。

接着芯(せっちゃくしん)

布にアイロンで接着する芯地。洋裁では布製の薄い接着芯が使われます。襟やカフスなど、しっかりさせたい部分に使用します。

洋裁用語一覧・た

洋裁用語

裁ち切り

縫い代を付けずに裁断すること。見返しの端などは断ち切りにします。

ダーツ

身頃やスカートなどに作る、布をつまんで縫い合わせることで、立体的なシルエットを作るためのもの

ドレーピング

立体裁断のこと。製図からではなく洋裁ボディーや人体に布を沿わせてイメージした型を作るパターンメイキングのの手法です。

洋裁道具

チャコペン

布に印をつけるためのアイテムの1つです。水や熱で消えるタイプなどがあります。

共布(ともぬの)

共布を使う、と指示がある場合は、同一の生地を使うということ。

洋裁用語一覧 な行

洋裁用語

中表(なかおもて)

縫い合わせる時に、生地のおもて同士を合わせることです。縫い方の中には、「外表」にすることもありますが、ほとんどの場合は中表にして縫います。

ノッチ

型紙の合印として入れる切り込み。通常、縫い代の外側に入れます。

縫い代(ぬいしろ)

縫い合わせる部分の、縫い目から布端までの余りの部分。

布目(ぬのめ)

布目とは、布の表面に見える「織り目の模様」のことです。布は、縦の糸(経糸)と横の糸(緯糸)が組み合わさってできています。

布目の種類には、平織り、綾織り、朱子織りなどがあり、それぞれの織り方によって布の見た目や質感、強度が異なります。

こちらの記事で布目について詳しく解説しています!

洋裁用語一覧 は行

洋裁用語

バイヤス

布の縦地と横地に対して、斜め45度の方向のこと。バイヤスに裁断すると伸縮性が高くなり、カーブの部分の縫い代の始末やパイピングをするときなどに使われます。

パイピング

布の端がほつれないように、またはデザインのアクセントとして、布の縁にバイアステープや別の布を縫い付けることで、玉縁(たまぶち)とも呼ばれます。服の衿や袖口、バッグの底、ポケットの縁取りなど、様々なアイテムに用いられます。ベースとなる生地とパイピングに使用するテープの色を変えたり、同じ色にしたりと、様々な配色パターンがあります。

伏せ縫い(ふせぬい)

布端が見えないように折り込みながら縫い合わせる方法で、強度が高く、見た目も美しく仕上がる縫い方です。主にシャツや下着、袋物、ワイシャツの脇などに使われます。布の端が内側に完全に包み込まれるため、ほつれにくく耐久性があり、裏もきれいなのが特徴です

袋縫い(ふくろぬい)

子どもの服やパジャマなど、肌にあたる部分に影響が少ない縫い方です。まず外表に縫い合わせ、裏に返し、裁ち目を中に包むようにして縫い合わせる方法です。

本縫い(ほんぬい)

仮縫い後に行う、最終的な縫製。

ほつれ止め

縫い代などの布端がほつれるのを防ぐための処理。ジグザグミシンやロックミシン、ほつれ止め液などがあります。

洋裁道具

ハトロン紙

洋裁においては型紙を写して裁断用に使用します。

ピンキングはさみ

歯が波状になったハサミで布の端をジグザグの形状に切ることができます。主に布の端をほつれ止めにするために使用されます。

へら

印付け、折り目つけ、縫い代割り、角出しなどに使われる洋裁道具。

パターン

型紙をさします。

不織布(ふしょくふ)

繊維を織らずに化学処理や熱処理絡み合わせたシート状のもの。洋裁では主に小物作りに用いられ、アイロンで接着できる片面のノリが付いたタイプが使われます。

小物作りに丁度良い厚さの接着芯はこちら↓

洋裁用語一覧 ま行

洋裁用語

見返し(みかえし)

襟ぐりや袖ぐり、前立てなどの裏側につける布。表地と同じ布や裏地で作られ、始末をきれいにしたり、強度を増したりする役割があります。

まつり縫い

スカートやズボンの裾上げや、裏地のあるコートやジャケットの袖口や裾の始末などに用いられます。表に針目が出ないよう織り糸を1~2本すくって縫う縫い方です。

水通し

裁断をする前に生地を水にひたし、縮ませること。

みみ

生地の生地のほつれや伸び縮みを防ぐために始末された端部分をさします。耳の部分にはポツポツと小さな穴が開いていて生地の耳にある針穴の凹凸で表裏を判断できます。一般的に、穴がへこんでいる方が裏で出ている方が表とされています。

洋裁道具

待ち針(まちばり)

裁断した布を仮止めしたり、型紙を布に固定したりする際に使う針。頭に玉が付いているものが多いです。最近のハンドメイド作家さんの間ではクリップなどが多く使われています。

目打ち(めうち)

細かい部分の印をつけたり、縫い目をほどいたり、ミシンの布送りを助けたりするのに使う先の尖った道具。

洋裁用語一覧 や行

用尺

洋服を作るうえで必要となる必要最小限の生地の幅と長さを言います。生地は基本的に幅110cmのシングル幅と140cmのダブル幅があり、どちらを使うかによって用尺は変わります。

こちらの記事を読むと詳しい計算方法が分かります。

洋裁文鎮

パターン(型紙)作成や、生地を裁断をするときに、紙や生地が動かないようする道具、いわゆる「ペーパーウエイト」と同じ役割をします。

洋裁用語一覧 ら行

立体裁断

ドレーピングともいいます。製図からではなく洋裁ボディーや人体に布を沿わせて行うパターンメイキングの手法です。

リッパ―

リッパーは、糸の下に刃を差し込み、押したり引っ張ったりして縫い目を切る道具です。

ロックミシン

布端をかがり縫いしながら、余分な布を切り落とすことができるミシン。ほつれ止めとして使われます。糸を3本使うタイプと4本使うタイプがあります。 用途が若干違っていて4本ロックの場合はカットソーなどのニットを縫う時に便利です。

布帛(織物)を専門に扱うのであれば3本ロックで充分だと考えます。

カットソーなどを手軽に縫いたいのであれば4本ロックがお勧めです。

ルレット

型紙の線を布に写す際に使う、先の尖った歯車状の道具。チャコペーパーと合わせて使います。

洋裁用語一覧 わ行

わ

布地を二つ折りにした時の折り目を「わ」と呼びます。型紙には、この折り目を表す記号(◎や半円など)が記載されている場合があります。主に見頃の中心に使われます。

割る

縫い代部分を、縫い目に対して垂直に開くように、アイロンで折りたたむことを指します。割らない場合は「片倒し」といって、縫い代を片側に倒す方法があります。

製図に関する用語

型紙に記入されている用語などの一覧はこちらの記事をご覧ください。

YOUTUBEチャンネル「ステラ洋裁店」チャンネル登録お願いします!

コメント